新築分譲住宅:住宅の購入者

既存住宅(リフォーム):工事発注者

既存住宅(購入):住宅の購入者

| 設置する給湯器 | 補助額 | 補助上限 |

|---|---|---|

| ヒートポンプ給湯機 | 8万円台 | 戸建て住宅:いずれも2台まで |

| 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式 | 10万円台 | 共同住宅等:いずれか1台まで |

| 家庭用燃料電池(エネファーム) | 18万円台 |

| 設置する給湯器 | 加算条件 | 補助額(加算額) |

|---|---|---|

| ヒートポンプ給湯機 | A | いずれか 2万円/台 両方5万円/台 |

| B | いずれか 4万円/台 両方5万円/台 | |

| 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式 | A | いずれか 3万円/台 両方5万円/台 |

| B | いずれか 3万円/台 両方5万円/台 | |

| 家庭用燃料電池(エネファーム) | C | 2万円/台 |

| 工事内容 | 補助額(加算額) | 補助上限 |

|---|---|---|

| 蓄熱暖房機の撤去 | 10万円/台 | 2台まで |

| 電気温水器の撤去 | 5万円/台 | ①で補助を受ける台数まで |

| いずれか | ①補助事業に係る契約代金に充当する方法 | ② 現金で支払う方法 |

|---|

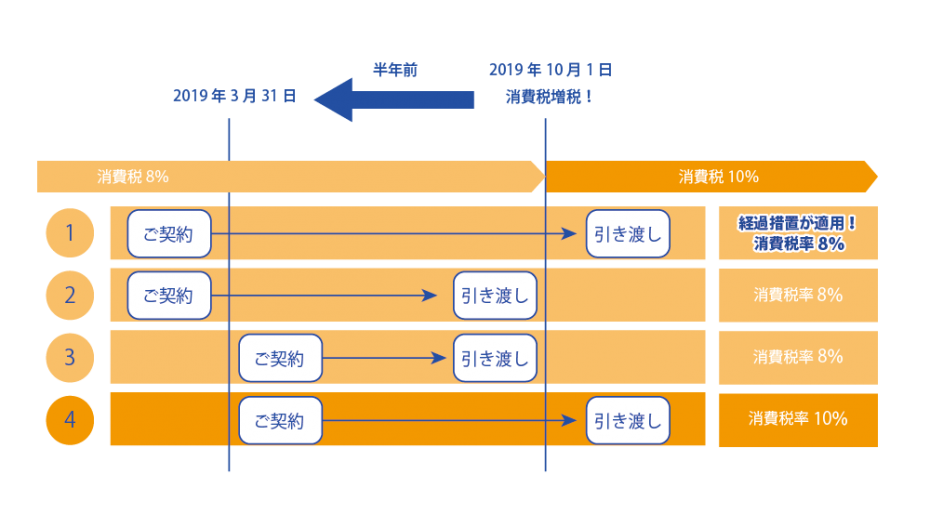

こんな嬉しい事はないですね!

こんな嬉しい事はないですね!

| お庭 | 植木鉢 | 屋内へしまう |

|---|---|---|

| 自転車・バイク | 安全な場所へ移動する 柵などに固定する (カバーをかけている場合は外して、水が入りそうなところはテープなどで塞いでおくと倒れにくくなります) | |

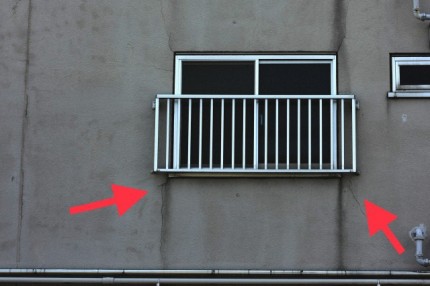

| ベランダ | 物干し竿 | 屋内へしまう |

| 窓 | 雨戸のある窓 | 雨戸は必ず閉め、カーテン・ブラインド・障子も閉める (窓ガラスが割れた際の飛散対策になります) |

| 雨戸の無い窓 | 窓用フィルムを貼る カーテン・ブラインド・障子を閉める (カーテンは裾を窓枠にテープで固定しておくとよりガラスの飛散対策になります) | |

| 屋内 | 非常持ち出しバッグ | 非常用持ち出し品の点検 |

| ハザードマップ | 危険箇所や避難場所をチェック | |

| 家具 | 浸水の恐れがある場合は高い場所へ移動しておく | |

| スマートフォン・バッテリー | 停電に備えて充電しておく | |

| 水 | 飲み水に使える水の用意 | |

| トイレ | 簡易トイレセットの準備 |

」

」

!!

!!